Что такое скалолазание

Введение

Здравствуй, дорогой посетитель нашего сайта. Если тебя настолько заинтриговал сайт Федерации скалолазания Калужской области, что ты решил не ограничиваться заглавной страницей, но еще и прочитать статью, респект тебе и благодарность, а еще легкого тебе чтения и взрывного интереса! К чему? Конечно, к скалолазанию. А чтобы интерес был не пустым, а наполненным глубоким пониманием, написана эта обзорная статья. Итак, о чем ты узнаешь из этой статьи?

Что такое скалолазание в целом, в чем его отличия от родственных видов спорта – об этом первый раздел. Какие разновидности скалолазания бывают и чем они различаются – это ты найдешь во втором разделе. Третий раздел о том, почему именно скалолазание мы считаем лучшим фитнесом, в чем его «фишка» и почему именно ему мы посвятили деятельность Федерации. В четвертом разделе освещаются вопросы безопасности в скалолазании. Наконец, пятый раздел касается снаряжения и стоимости этого замечательного увлечения. Под конец, для тех, кто решил, что ему все еще мало информации, дадим небольшую историческую справку о скалолазании – это шестой раздел.

И, прежде чем перейти к обещанному содержанию, давайте развенчаем несколько распространенных мифов о скалолазании.

Скалолазание – это про горы. И да, и нет. То есть горы во всей этой истории имеются – но в основном скалолазание с горами связано лишь частично, а при проведении официальных международных соревнований – не связано вовсе. И об этом мы прочитаем в первом разделе.

Скалолазание – это про мужиков на веревках, которые окна моют и швы герметизируют. Это точно о другом! Окна и швы - промышленный альпинизм, и он не имеет ничего общего со скалолазанием.

Скалолазание – это опасно. Любой спорт и вообще любое дело можно сделать опасным, если относиться к нему легкомысленно. В четвертом разделе мы поговорим об этом подробно и поймем, какие разновидности скалолазания более опасны, какие – менее и от чего это зависит. Но в целом, особенно если говорить о скалолазании в залах – это один из самых малотравматичных видов спорта.

Скалолазание – это сложно, для этого нужно иметь особые данные (как правило, мега-сильные руки). Это точно не так, напротив, сложно найти более демократичный вид спорта. Детально мы это рассмотрим в третьем разделе.

Скалолазание – это дорого. Вот уж точно нет. Сколько стоит минимальный набор снаряжения, во что обойдется аренда скалодрома – об этом наш пятый раздел.

Ну а теперь – поехали!

Что есть скалолазание и почему оно не альпинизм?

«Парня в горы тяни, рискни» - у многих только знакомящихся со скалолазанием нечто подобное всплывает в памяти сразу же. И еще там же почти: «Первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя!». Нет, дорогой читатель, альпинизм и скалолазание – разные вещи, хотя многие их путают. Почему так получается, чем отличаются эти виды спорта и что их объединяет – прочитаем прямо сейчас.

Основные отличия

- Разные цели. В альпинизме цель – достичь вершины по определенному маршруту. При этом высота этих вершин может измеряться тысячами метров, а продолжительность путешествия – днями и даже неделями. В скалолазании цель – пройти участок стены (естественной или искусственной) тоже по определенному маршруту. Только его длина, как правило, ограничивается 30 метрами, а продолжительность – несколькими минутами.

- Разные средства. Альпинист может применять любые точки опоры – как естественного происхождения, так и искусственные, которые он сам специально и создает. Более того, некоторые участки без этих искусственных точек опоры вообще непроходимы. Скалолаз использует только рельеф и собственное тело. Искусственно созданные точки могут использоваться только для страховки, но не для опоры.

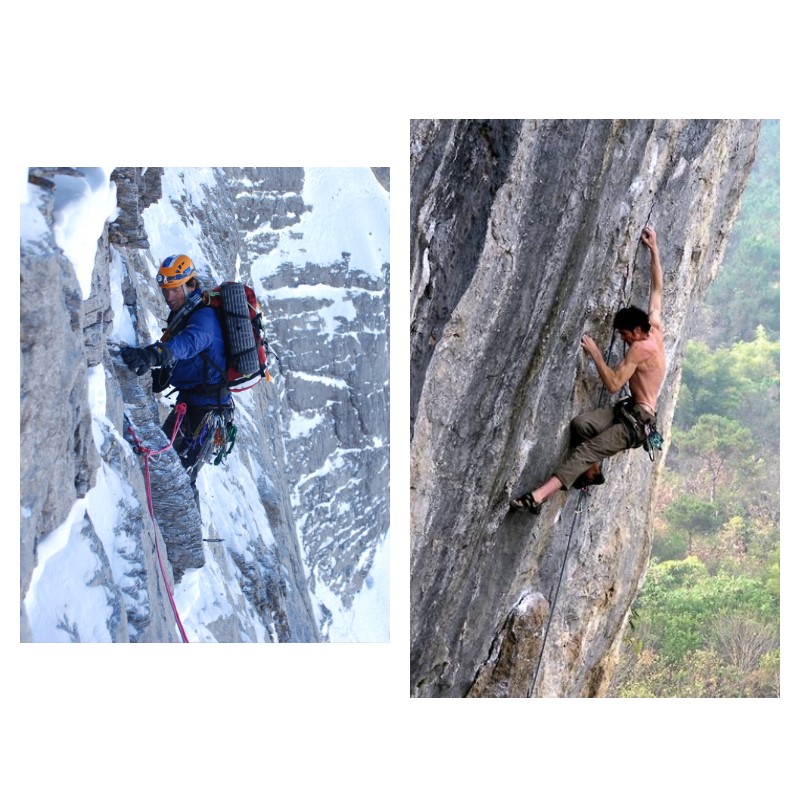

- Разные условия. Для альпинизма присуще большое разнообразие условий и ландшафтов. Это скалы, снег, лед, каменистые осыпи, травянистые склоны. Любые погодные условия, вплоть до запредельных. Разные высоты, в т.ч. такие, где очень мало кислорода. Скалолазание – это почти всегда теплая, комфортная погода на скалах или вообще (и зачастую) помещение.

- Разные риски. В альпинизме всегда есть масса факторов, влиять на которые человек не может. Поэтому риск есть всегда, и он довольно велик. Альпинизм – объективно опасный спорт. Скалолазание при соблюдении мер предосторожности – спорт практически безопасный. Конечно, на скалах тоже бывают некоторые опасные факторы, воздействие которых невозможно предусмотреть полностью, но все же их значимость на порядок меньше, чем в альпинизме.

Что же общего у альпинизма и скалолазания?

Во-первых, скалолазание выросло из альпинизма и является его родным сыном (или все же дочкой?). Многие альпинисты тренировались на скалах, некоторые – занимались только скальным альпинизмом. Многие соревнования по альпинизму, например, в таком виде как «домбайские связки», также проводились на скалах, и постепенно скалолазание выделилось в отдельную дисциплину и отправилось в самостоятельное плавание. Скорее всего, именно это, а также сама конструкция слова «СКАЛО-ЛАЗАНИЕ» и есть причина некоторой путаницы.

Во-вторых, скалолазные навыки могут использоваться как инструмент в альпинизме, на скальных стенах. Поэтому альпинисты, особенно те, что специализируются в скальном классе, обязательно тренируются в том числе как скалолазы. Да и некоторое снаряжение у альпинистов и скалолазов одно и то же.

В-третьих, случается и обратная миграция. Многие скалолазы, тренирующиеся на скалах, практикуют маршруты, состоящие из нескольких последовательных участков на длинных стенах (так называемые мультипитчи), и в принципе такие вещи вполне можно назвать альпинизмом, если маршрут заканчивается на вершине. Но, разумеется, в них не должно быть искусственных точек опоры, иначе мгновенно появляется альпинизм (шутка).

Ну и, наконец, и альпинистов, и скалолазов объединяет любовь к горам и горному рельефу – ведь все оттуда мы вышли. Чаще всего, мы относимся к альпинистам как к братьям (и сестрам), вместе радуемся их успехам и переживаем за неудачи.

А есть ли еще какие-то родственные виды спорта у скалолазов? Как минимум, один вид спорта под названием «ледолазание» точно является ближним родственником. И, несмотря на то, что ледолазы используют для подъема специальные приспособления (кошки на ногах и ледорубы в руках), искусственных точек опоры они не используют и в этом смысле ледолазание и скалолазание близки. А еще скалолазам хорошо – для них построена масса залов в крупных городах, а вот что делать несчастным ледолазам? Драйтуллинг (dry-toolling) – имитация движений ледолаза на скалолазной стенке. Да-да, с ледорубами и в кошках, но – по специально предназначенным для этого зацепам.

Кто еще в родственниках? Многие вспомнят спелеологию – там иногда могут понадобиться скалолазные навыки, но все же спелеологи ближе к альпинистам, т.к. там больше работы со снаряжением, нежели чем с собственным телом.

Еще парочка неожиданных родственников. Спортивная гимнастика, акробатика и особенно паркур – очень многое из этих видов используется в современном боулдеринге – скоро узнаем, что это такое. Если же говорить про эталонную скорость – еще одна скалолазная дисциплина – то фактически она является легкой атлетикой чистой воды – и об этом тоже еще вспомним. Ну и можно назвать разные дисциплины семейства OCR (Obstacle Course Race – гонки с препятствиями) и родственный им ниндзя-спорт, где скалолазы часто лидируют.

Разновидности скалолазания или скалолазные дисциплины

Если говорить коротко, в соревнованиях по спортивному скалолазанию есть 4 дисциплины: “скорость”, “трудность”, “боулдеринг” (bouldering, от англ. boulder - валун) и двоеборье, которое представляет собой комбинацию трудности и боулдеринга.

Страховка в скалолазании

Для понимания дальнейшего текста необходимо сказать несколько слов о страховке в скалолазании. Если совсем просто, то страховка бывает с веревкой или без нее. Без веревки для страховки в большинстве случаев используются специальные скалолазные маты. А еще есть «гимнастическая» страховка, когда напарник подстраховывает лезущего, будучи готовым «поймать» его руками или хотя бы уберечь его голову от столкновения с жесткими твердыми тупыми предметами.

Страховка с веревкой бывает верхней и нижней. Верхняя страховка означает, что точка крепления веревки находится вверху и веревка от лезущего всегда идет вверх. А вверху либо находится специальный механизм – так называемая автостраховка – который эту веревку наматывает на барабан по мере подъема, а потом плавно опускает человека на землю, либо – вверху веревка проходит через карабин/ролик и спускается вниз, а уже внизу стоит живой страховщик и с помощью специального приспособления удерживает скалолаза от падения. Ну а нижняя страховка - это когда скалолаз по мере подъема последовательно прощелкивает привязанную к нему веревку в стационарные точки страховки (но не опоры!), а при срыве ему придется немного полетать – как минимум до последней прощелкнутой точки страховки и еще столько же, пока страховщик его не поймает. Таким образом, веревка всегда идет вниз от лезущего к страховщику – и потому такая страховка называется нижней.

Скорость

Название вида говорит само за себя: кто быстрее, тот и лучший. Классическая скорость проводилась и продолжает проводиться по относительно простым трассам, которых, как правило, две. Они могут быть идентичны или просто примерно равноценны по сложности и одинаковы по высоте. Каждый спортсмен лезет, а точнее, скалолазы говорят - “бежит” - обе трассы, и по сумме времени на них определяется его место в данном раунде. Да, раундов будет несколько. Спортсмены, показавшие лучший результат в раунде, проходят в следующий - полуфинальный или финальный (в зависимости от количества спортсменов) этап, где снова бегут по тем же трассам, и забеги эти - на выбывание, т.е. это такой play-off, или олимпийская система, где важно не показать лучшее время в общем зачете, а выиграть свой забег, и так они бегут 1/8 - 1/4 - 1/2 - забег за 3е место - финал.

В последние годы распространилась и стала стандартом на всех национальных и международных соревнованиях так называемая эталонная скорость. Зацепки, их взаимное расположение, длина трассы и угол наклона “эталонки” идентичен для любого места земного шара - от Джакарты до Калуги (да-да, и у нас есть «эталонка»). Благодаря этому появилось понятие рекорда (национального, мирового и т.п.), а также нормативы для спортивных разрядов, т.к. трасса-то везде одинаковая. На сегодняшний день мировой рекорд среди мужчин составляет 4,75 сек, а среди женщин - 6,06 сек. После появления «эталонки» скалолазы, лазающие трудность, все больше сходятся во мнениях, что «эталонка» все же ближе к лёгкой атлетике, чем к скалолазанию, т.к. думать на ней не надо, трасса всегда одинакова и по сути мало чем отличается от, к примеру, 100-метровки с барьерами.

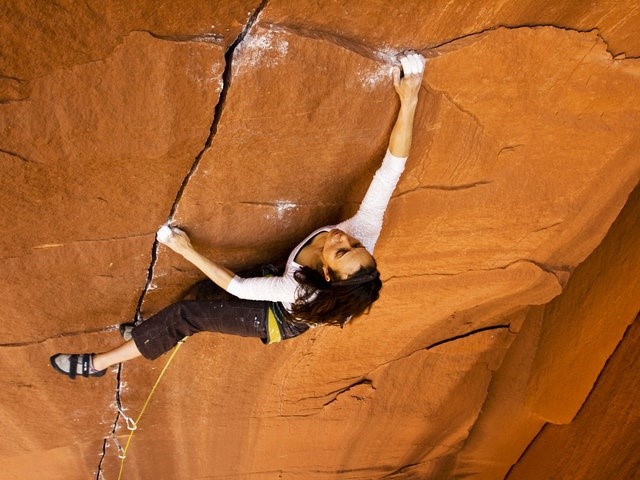

Трудность

Следующий вид - лазание на трудность или просто “трудность”. Задача - залезть как можно выше, а в идеале - всю трассу, притом довольно длинную. Ее высота - обычно 12-20 м, но протяженность может быть гораздо больше, благодаря изогнутой траектории и нависающей геометрии скалодрома или скалы. В трудности ранжирование спортсменов происходит по высоте подъема, и время имеет не первостепенное значение, однако есть лимит общего времени на трассу, в него нужно уложиться. Кроме того, есть случаи, когда высота подъема спортсменов одинаковая – тогда начинает учитываться их время. Как правило, спортсмены лезут с нижней страховкой (иногда с верхней, особенно если участники - дети, а стена не очень сильно нависает). На соревнованиях на трудность, в отличие от скорости, каждая трасса уникальна. Соответственно, каждый старт для спортсмена - отдельный вызов, требующий не только максимальной физической концентрации, но и психического, и эмоционального контроля.

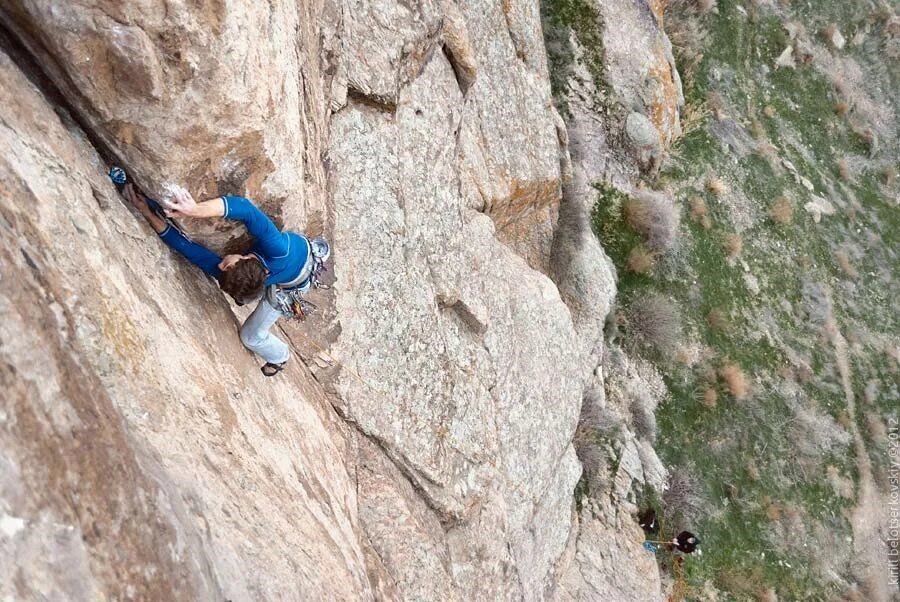

Боулдеринг

Наконец, третий вид скалолазания называется “боулдеринг”. Это серия коротких сложных трасс (как правило, от 2,5 до 5 м), которые проходятся без веревки, над специальными матами, смягчающими падение или прыжок. Есть 2 способа организации соревнований: первый - фестивальный, когда старт открытый и все стартуют в порядке живой очереди, самостоятельно выбирая очередность трасс; второй – по так называемым “французской” или «международной» системам, когда на каждую трассу дается несколько минут, потом еще несколько на отдых - и следующая трасса, притом старт закрытый, т.е. участник не видит, как лезут другие участники. Боулдеринг по французской либо международной системе требует очень высокой мобилизации от спортсмена: как физической, так и психической, т.к. полноценно отдохнуть и восстановиться спортсмены не успевают, и на каждую последующую трассу остается все меньше сил.

Двоеборье

Многие спортсмены, лазающие трудность, практикуют также и боулдеринг, и наоборот, т.к. виды эти близкие, ведь боулдеринг зародился из специальных упражнений для отработки сложных движений в трассах на трудность, и постепенно выделился в самостоятельный вид. А вот со скоростью их перемешивают редко. В 2021 году скалолазание впервые стартовало на Олимпиаде в Токио, но в очень уж странном виде – троеборье. Это смесь скорости, трудности и боулдеринга. Такое, конечно, мало кому понравилось, ведь скоростникам пришлось лезть непрофильные для них дисциплины, а “трудникам” и боулдерингистам - пытаться «бежать», чего в нормальной жизни они не делают. Однако к Парижу-2024 все исправилось: отдельно скорость и отдельно - двоеборье, т.е. комбинация трудности и боулдеринга, что вполне приемлемо. Сейчас двоеборье стало отдельным видом (хоть и составным), и в нем проводятся отдельные состязания на всех чемпионатах и Олимпиаде.

Любительское скалолазание

Итак, если ты все еще читаешь и тебе не надоело, это значит, что ты добрался до важного места. Ведь все, что было выше - про соревнования и спорт - для большинства людей имеет ценность скорее теоретическую, т.к. не все готовы становиться профессиональными спортсменами. Но в скалолазании, кроме спортивного, есть более массовое, любительское измерение, которое представляет собой один из видов человеческой активности, и в этом смысле оно имеет громадный потенциал для развития в нашей стране, и в нашем регионе в частности. Какими же видами скалолазания занимаются любители и где? Сразу скажем, что скорость - удел спортсменов. Вряд ли найдется много скалолазов-любителей, которые занимались бы в свое удовольствие скоростью. Поэтому по факту мы делимся скорее на 2 категории: тех, кто предпочитает боулдеринг и тех, кто лазает трудность. Хотя эти 2 вида некоторые очень даже совмещают. Многое определяется наличием скалодрома или скал в ближайшей доступности. Скалодромы Калуги сейчас «заточены» скорее на боулдеринг, потому и скалолазная тусовка соответствующая, а вот в Обнинске ситуация обратная – боулдеринга нет совсем, зато есть скалодром на трудность. Ради трудности из Калуги придется ехать в Обнинск, Москву или куда-то подальше. Правда, в 2022 году был открыт новый скалодром с «эталонкой» и трудностью, но, во-первых, он под открытым небом, и - стало быть - доступен только в теплую пору, а во-вторых, он пока и в теплую пору не очень доступен по организационным причинам. Кстати, общее количество скалодромов в Калужской области довольно велико – одних только школьных скалодромов не менее 17 штук по области. На сайте есть отдельная таблица со списком скалодромов – можно ознакомиться в деталях.

Немного экзотики

Трэд

Когда скалолазание только зарождалось, и суровые бородатые парни покоряли стены Йосемитской долины в США (см. раздел об истории скалолазания), никто и не думал, что когда-нибудь мы дойдем до того, что станем пробивать шлямбурами любой сложности стену и таким образом у нас всегда будет надежная страховка. Вместо шлямбуров скалолазы использовали так называемые закладные элементы, которые помещались в трещины и щели скалы и должны были там застревать при падении и таким образом обеспечивать нижнюю страховку. Но эти элементы и способ их крепления были не очень надежны, из-за чего такое скалолазание было достаточно опасным. В связи с тем, что так все зарождалось, это стало называться traditional rock climbing (традиционное скалолазание) или просто trad (трэд). Есть любители трэда и по сей день, но сразу оговоримся – это не просто экзотика, но экзотика достаточно опасная, сродни альпинизму, к тому же применяемая только на скалах.

Дуэль

На скалодроме создаются 2 параллельные идентичные трассы. По ним 2 спортсмена стартуют одновременно с нижней страховкой (или без нее! – как? – минуточку терпения). Учитывается время прохождения трассы. Т.е. побеждает тот, кто залез выше, как в трудности, но, если залезли оба, либо сорвались на одном и том же месте, учитывается время. Поэтому спортсмены лезут хоть и с нижней страховкой, но очень быстро. Интриги добавляет тот факт, что трассы идентичные и один участник может видеть, как лезет второй. И все же это разновидность трудности.

DWS

Deep Water Solo – лазание над глубокой водой. Веревки нет, страховкой является вода. Обычно такие вещи совершаются ради «фана» на скалах, находящихся над водой, куда можно безопасно спрыгнуть. Но в последнее время проводятся и соревнования, в том числе дуэль, когда участники лезут над водой, без веревки. Более того, даже если долез до верха, прыгать все равно придется – вариантов нет. Что поделать – зритель требует зрелищ.

Вообще если трэд – это сугубо про личные взаимоотношения со скалой, про свои тело и дух, то дуэль и публичные соревнования DWS – это про зрелищность и шоу. Но скалолазание, безусловно, присутствует во всех этих разновидностях.

Free Solo

Как следует из названия – это лазание без какой бы то ни было страховки – ни веревки, ни мата, ни воды. Следовательно – это совершенно экстремальный вид деятельности (спортом его не назовешь), смертельно опасный и не дающий права на ошибку. Людей, отваживающихся на свободное соло, немного, но они, как правило, хорошо известны в кругу скалолазов. Конечно, это личное дело каждого – выбирать свою смерть, но как пример для других, свободное соло – это худшее, что можно придумать. Мало кто из них не разбился.

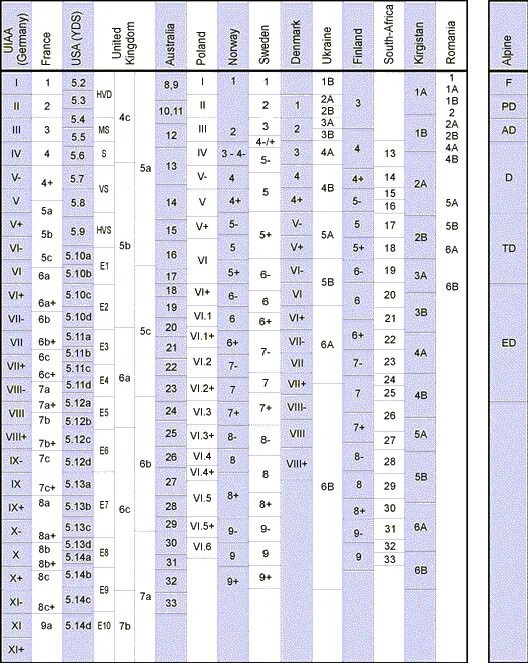

Категории сложности

В скалолазании, как в профессиональном, так и в любительском, необходимо как-то отличать маршруты один от другого по их сложности. Ведь каждый маршрут уникален, и их нужно как-то оценивать. Для этого существуют системы категорирования трасс. Их в мире несколько (американская, австралийская, немецкая, британская, финская…). Но самой распространенной в Европе и применяемой в РФ и на международных соревнованиях, является французская система категорий. Как ей пользоваться? Около любой трассы (в гайде, на табличке, на скале) вы чаще всего найдете указание категории: как правило, там будет цифра от 5 до 8 и латинская буква – a, b или c. После буквы может еще стоять знак +. Чем легче, тем меньше цифра и буква – и наоборот. 5a; 5a+; 5b; 5b+; 5c; 5c+; 6a; 6a+; 6b; 6b+; 6c; 6c+; далее аналогично 7, 8, 9. Трассы категорий сложности 3 и 4 хоть и существуют кое-где, но это редкость, в основном они встречаются на каких-то специально предназначенных для новичков учебных, совсем простых стенках. В основном, самые простые трассы на скалах и скалодромах начинаются с «пятерок», для них даже не применяется знак +, т.к. слишком слабо ощутима разница. Самой сложной категорией на сегодняшний день является 9с, таких трасс во всем мире пока что существует всего 3: две в Норвегии и одна во Франции. Обычный человек без подготовки скорее всего без проблем пролезет трассу категории 5, а через несколько занятий – 6a. Примерно 2-3 месяца регулярных тренировок подведут вас к категории 6b. Большинство любителей лазают в диапазоне 5a-7a. С 7a начинаются спортивные категории. На трассах Чемпионатов мира и Европы атлеты стартуют по «восьмеркам».

Почему же скалолазание?

Для большинства людей совершенно ясно, что физическое развитие является неотъемлемой частью нашей культуры, и мы так или иначе пытаемся встроить в жизнь немного физической активности. Это позволяет поддерживать себя в форме, контролировать вес, сохранять баланс между интеллектуальной и физической активностью, а в некоторых случаях вносить в свою жизнь дополнительные смыслы или случается, когда спорт и вовсе становится вашим образом жизни. И созревает вопрос: какой эффективный вид физической культуры выбрать? И не просто эффективный, а такой, который может стать любимым.

Большинство людей, отвечая себе на этот вопрос о выборе физической активности, подразумевают фитнес-центр, под которым, как правило, понимается тренажерный зал с групповыми кардио-программами и иногда с бассейном. Это своего рода стереотип, вызванный, конечно, распространением именно такого рода спортивных объектов на территории нашей страны. Ты, конечно, понимаешь, к чему мы ведем. Да, мы хотим предложить скалолазание в качестве альтернативы так называемым фитнес-залам. Но, прежде чем это сделать, рассмотрим наш любимый вид спорта с точки зрения его влияния на физическое (а заодно и на умственное) развитие человека.

Физические качества

Их, как известно, 5: предельная сила, выносливость, гибкость, ловкость и скорость. Давайте разберем, как скалолазание развивает каждое из этих качеств.

Сила

Конечно, скалолазание не направлено на бесконечное выращивание мышечной массы и обретение брутальных объемов. Однако при достаточном развитии скалолазных навыков все группы мышц будут обязательно развиваться: это касается в первую очередь плечевого пояса, спины и некоторых мелких мышц, на которые мы не обращаем внимания в повседневной жизни и других видах спорта. Кроме того, в скалолазании важна не абсолютная сила, а способность поднимать на тех или иных мышцах собственный вес. Учитывая, что вес в скалолазании очень даже может уменьшиться, это окажет влияние на удельную силу, т.е. силу, приходящуюся на килограмм собственного веса. В сухом остатке: объем мышц бодибилдера в скалолазании вы не накачаете, но в целом силовые характеристики улучшатся и внешний вид мышечного корсета изменится заметно. Но если заняться скалолазанием серьезно, тренироваться систематически, контролировать рацион и вести здоровый образ жизни, то постепенно можно достичь максимальной силы тела и стать настоящим атлетом. Подтверждение этому – например, шоу «Русский ниндзя», где не меньше половины финалистов оказываются именно скалолазами.

Выносливость

Это способность действовать достаточно долго под нагрузкой, а также быстро восстанавливаться после нагрузки. Это качество для скалолазов очень важно, особенно на длинных трассах, когда приходится постоянно испытывать нагрузку, находить способы расслабить и восстановить мышцы за считанные секунды. Выносливость в скалолазании на трудность гораздо важнее силы. Более того, важна именно силовая выносливость – комплексное качество мышц, характеризующее их способность постоянно производить работу. Постепенно при тренировках на силовую выносливость мышцы приобретают другую внутреннюю структуру, благодаря чему могут выполнять усилия долго, сохраняя способность к сокращению.

Гибкость

Наверное, гибкость сама по себе не развивается ни одним видом спорта (кроме стретчинга), скорее нужно говорить, что гибкость нужна в том или ином спорте. Соответственно, если вы хотите в нем прогрессировать, вы будете вынуждены заниматься растяжкой. В скалолазании дело обстоит именно так. Растяжка – очень существенный фактор, влияющий как на разнообразие движений на стене, так и на количество затраченных усилий. Таким образом, при занятиях скалолазанием вы будете с одной стороны развивать свою растяжку в самом процессе лазания, а еще не лишним будет добавить дополнительные занятия по растяжке, в результате чего гибкость вашего тела существенно возрастет. Если же говорить более конкретно, то самой важной характеристикой для скалолаза является способность к раскрытию костей таза – именно это помогает располагать центр тяжести максимально близко к стене, наиболее эффективно использовать ноги и в конечном счете двигаться более экономно и при этом результативно.

Ловкость или координация

Здесь у скалолазания нет равных! Ну почти. Сложное качество, зависящее от развития нервной системы в сочетании с развитием других физических качеств, которое мы можем сформулировать как владение собственным телом – это наиболее ярко проявляющаяся у скалолазов особенность. Как правило, скалолазы очень координированы, поэтому им легко даются другие сложнокоординированные виды деятельности, например, акробатика, паркур или слэк-лайн. Скалолазные соревнования, особенно в боулдеринге – ярчайшая галерея самых разнообразных движений: сложных, динамичных, скоростных, равновесных, силовых, в самых неожиданных позах и сочетаниях.

Скорость

Это качество важно не только в лазании на скорость, как можно было бы подумать (хотя именно там в наивысшей мере). Но в боулдеринге и, в меньшей степени, в лазании на трудность, скорость сокращения мышц определяет способность совершить прыжок или рывок и достичь следующей зацепки через динамическое движение. Это также комбинированное качество, сочетающее в себе скорость и силу – так называемая взрывная сила. Именно эта способность «взрывать» очень важна в боулдеринге и тренировки по скалолазанию обязательно развивают это качество.

Как видим, все 5 физических качеств достаточно гармонично тренируются в скалолазании. Не про каждый вид спорта такое скажешь. А что же касается частей тела, которые развиваются у скалолаза? Что тренируется больше?

Баланс всех частей тела

Вы видели ноги велосипедистов? О, эти толстенные четырехглавые, позволяющие вкручивать в гору долгие километры… Вы видели плечи гребцов? Обнимет 3 раза одним обхватом! Вы знаете, что в бадминтоне и теннисе ассиметричное развитие совсем не добавляет здоровья? Посмотрите на скалолаза. А еще лучше – на скалолазку. Постоянная тренировка практически всех мышечных групп ведет к очень сбалансированному развитию всех частей тела: ноги и руки, спина и пресс, от мелких мышц кистей и стоп – до «крупняка» - прокачивается практически всё. Происходит это благодаря разнообразию движений, арсенал которых постоянно обогащается.

А что же голова?

Как-то группа ВКонтакте «Активный хват» провела опрос «Что вас привлекает в скалолазании?». И какой же фактор занял первое место, как вы думаете? Вы думаете? В том-то все и дело. «В скалолазании нужно думать» - именно этот ответ стал одним из 3, ставших одинаково популярными. Наш вид спорта, конечно, не шахматы, но уж точно даст фору огромному количеству других видов спорта, не требующих такой ментальной активности. Да, скалолазание – сложнокоординированный вид, где перед спортсменом стоит каждый раз новая задача, новая трасса. И каждый раз скалолаз вынужден включать голову и находить решение. Иногда для этого еще и мало времени, и думать приходится быстро. Иногда вы можете принять решение только 1 раз – ведь есть всего одна попытка – и от этого будет зависеть ваш успех. Одним словом, скалолазание – очень интеллектуальный вид спорта. Есть даже такая скалолазная шутка: «Это вам не шахматы, тут думать надо».

Безопасность и травматизм

Пару слов о безопасности. Подробно эта тема освящена в следующем разделе, но скажем коротко. Мы неустанно развенчиваем миф о том, что скалолазание – это экстрим, что это опасно, что это всегда большой риск, травматизм и т.д. Даже в скальном скалолазании при соблюдении безопасности, грамотном выборе снаряжения и напарников риск невелик. А уж что говорить о скалолазании в зале! Здесь травматизм намного ниже, чем в футболе, теннисе, велосипедных дисциплинах, легкой атлетике, не говоря уж о таких традиционно опасных видах, как альпинизм, горные лыжи, спелеология или, к примеру, парашютизм.

Скалолазание vs фитнес

Итак, вернемся к обозначенной в начале статьи альтернативе. Что же предпочтительнее: фитнес или скалолазание? Напомним, что под фитнесом мы понимаем тренажерный зал, кардио-программы и бассейн – т.е. стандартный арсенал крупного фитнес-центра. В тренажерном зале вы что делаете? Вы прокачиваете какие-то определенные группы мышц отдельно, как правило. Кубики на прессе изволите? Нет проблем, сделаем. И вот 5-6 месяцев регулярных занятий с тренером на тренажерах, жестокая диета, и вы – ура – становитесь обладателем желанных кубиков. Выдыхаете и, наконец, расслабляетесь, в том числе в части диеты. А еще через пару месяцев начинаете замечать, что эффект проходит. И снова в путь… Чем же лучше скалолазание? Вы просто приходите на скалодром и пробуете разные трассы, с тренером или без. Заметьте: каждый раз разные трассы, каждый раз все новые движения, и каждый раз вы тренируете все группы мышц. А еще вы все время думаете. Как расположиться, какую последовательность движений выбрать, как поставить ногу. В итоге ваши занятия развивают все тело, включая мозг, и при этом они интересны, ведь в скалолазании нет одинаковых движений! Мы думали, какой вид спорта сравним со скалолазанием в части такого комплексного развития тела и мозга. Пожалуй, можно назвать спортивную гимнастику и акробатику – но они предъявляют очень высокие требования к силовой подготовке. Еще паркур. Но это очень специфический вид, весьма травматичный, выросший из особой субкультуры, не каждому подойдет. И еще единоборства. Но и там высок травматизм. Пожалуй, только скалолазание настолько комплексно по воздействию и при этом толерантно к стартовым условиям и демократично во всех смыслах.

Безопасность в скалолазании

Рассматривать безопасность мы будем в 2 разрезах. Во-первых, нештатные ситуации, которые могут привести к травме. И во-вторых, насколько спорт сам по себе, без возникновения нештатных ситуаций, может провоцировать травмы из-за накопленного напряжения, чрезмерных усилий, неанатомических движений и т.п. явлений, характерных для обычной практики любого спорта.

Нештатные ситуации

В скалолазании будем различать 2 группы факторов риска при нештатных ситуациях: когда что-то упало или кто-то упал на тебя или когда упал ты сам.

На тебя что-то упало

Первый случай в основном характерен для скал. Причины понятны. Несмотря на то, что скальные маршруты обычно подготовлены, хорошо почищены от «живых» камней, никогда нельзя быть уверенным в том, что маршрут вычищен на 100%, что никто не ходит на площадке над лезущими и что скала в каком-то месте просто под воздействием выветривания или сейсмических процессов не решила дать трещину там, где ее не было. Этим риском мы не можем управлять полностью. И для того, чтобы его минимизировать, важно на скалах всегда использовать каску. Не панацея, но риск ущерба здоровью снижает существенно. Ну и, конечно, тщательно выбирать трассы и районы для лазания – не стоит использовать те маршруты, которые вызывают сомнения в плане недостаточной их подготовки. В целом пребывание на скалах, безусловно, опаснее скалолазания на скалодроме, это стоит отметить. Но при соблюдении указанных условий риск невелик.

И все же не только на скалах возможно падение чего-либо сверху. До, и на скалодроме есть кое-что, что может упасть. Или кое-кто. Все просто: это другой скалолаз. Риск есть и в трудности, и особенно в боулдеринге. Но свести этот риск к нулю или близкой величине легко: просто не нужно находиться под лезущим. Это требует некоторых организационных мер, а именно определенных формулировок в правилах безопасности и контроля со стороны инструктора или тренера. При трудности такие ситуации менее вероятны, это может произойти в основном тогда, когда срыв происходит в нижней части трассы при растяжении динамической веревки, маятник может увеличить риск. Но в целом при лазании на трудность под лезущим должен находиться только страховщик. А страховщик как раз должен понимать, куда полетит скалолаз при срыве, какова будет глубина падения и какой угол маятника, т.е. он в целом учитывает все эти вещи при страховке и выбирает оптимальную точку своего нахождения в каждый момент времени. Главное – чтобы там не было других людей, особенно тех, кто вообще не смотрит наверх и не понимает опасности.

С боулдерингом сложнее. На боулдеринговых скалодромах часто бывает очень людно. И, несмотря на то, что правилами обычно запрещено сидеть или лежать на матах под лезущими, далеко не все и не всегда этому правилу следуют. Частенько бывают компании, вольготно располагающиеся неподалеку от сектора падения. А верно ли они оценили границы этого сектора? Там более, что «прилететь» может совсем с другой стороны, где расположена стенка, которая ранее пустовала. А еще есть распространенная ситуация, когда кто-то просто идет под стеной. Ну вот быстро же можно пройти, и никто не успеет упасть. Но разве срывающийся скалолаз в курсе, что проходящее под ним тело уже покинуло точку встречи? Он просто срывается – далее работает теория вероятности и закон всемирного тяготения. И все же совершеннолетние посетители скалодромов чаще всего отдают себе отчет в факторах опасности, помнят об инструктаже и ведут себя более-менее предсказуемо. Совсем другое дело – дети. Их бывает очень много, с единственным тренером, которого на всех не хватает. А что дети начинают делать, если их предоставить самим себе? Совершенно верно – бегать. К сожалению, не все тренеры и инструкторы уделяют достаточное внимание этому запрету и смотрят на беготню сквозь пальцы. Мы считаем, что бегать на скалодроме должно быть запрещено строго-настрого. Есть много видео, демонстрирующих инциденты, связанные с беготнёй. Скалолаз лезет динамичную трассу, в процессе прыжка его нога резко откидывается назад и – о боги – именно в этот момент там оказывается голова бегущего ребенка, которого еще полсекунды назад там не было и в помине. Нокаут. А может, это будет и не нога, а полноценная тушка килограммов под 80. Что там от ребенка останется? Отличной профилактической мерой является разделение зон лазания: для детей и для взрослых. Если позволяют габариты скалодрома. Другой мерой может быть разделение детей и взрослых во времени.

В целом, как можно заметить, уберечь себя от падений чего-либо или кого-либо сверху достаточно легко – при соблюдении мер безопасности - как технических, так и организационных. И второе особенно важно на боулдеринговых скалодромах, где бывает много детей.

Ты сам упал

Срыв в скалолазании - как в боулдеринге, так и в трудности – ситуация абсолютно штатная. В отличие от альпинизма, где любой срыв – это ЧП. В скалолазании мы срываемся постоянно, мы привыкли к этому. Соответственно, проблема может возникнуть, если при срыве что-то пошло не так. Здесь возможны следующие варианты:

- падение на землю (трудность)

- удар о стену (трудность)

- падение на маты (боулдеринг)

Что касается возможности падения на землю в трудности, причины могут быть следующие:

- Отказ снаряжения (порвалась веревка, сломался карабин, вылетела станция и т.п.). Эти причины крайне редкие, т.к. любое снаряжение имеет многократный запас по прочности. И если только оно не лежало в сырости или даже в сухости 15 лет (что, кстати, тоже четко оговорено в инструкции по эксплуатации), ничего подобного с ним произойти не может.

- Неправильное использование снаряжения. Здесь важен человеческий фактор. Случается, когда из-за банальной невнимательности скалолаз или страховщик может не туда встегнуться или ввязаться, развернуть неправильной стороной страховочное устройство, ошибиться в узле или еще какую-то дичь совершить. Для предотвращения таких случаев требуется быть предельно собранным и не пренебрегать взаимной проверкой страховочной цепи (лезущий и страхующий проверяют друг друга).

- Неправильные действия лезущего при лазании с нижней страховкой. В большинстве случаев это неправильное вщелкивание веревки в оттяжку, в результате чего при определенном стечении обстоятельств веревка может выщелкнуться из оттяжки. Следствием может быть приземление на землю.

- Неправильные действия страховщика. Обычно это просто-напросто излишне выданная при нижней страховке веревка либо отвлечение внимания, особенно при применении неблокирующих страховочных устройств, что влечет неконтролируемое увеличение скорости движения веревки, ожог руки и падение скалолаза на заемлю.

Как мы видим, все эти факторы поддаются контролю. Следить за снаряжением, лазать только с квалифицированным страховщиком, не совершать ошибок на трассе и при использовании снаряжения – и риск сводится к околонулевым значениям.

Удар о стену – следствие ошибки страховщика (при нижней страховке) либо неправильной организации страховки и в целом трассы – как с верхней (маятник), так и с нижней страховкой (выступающие элементы рельефа, полки, расстояние между оттяжками, удобство вщелкивания и т.д.). Последствия такого удара также сильно зависят от самого лезущего, т.к. даже при жестком срыве с нижней страховкой, если лезущий готов к срыву и вовремя сумел сгруппироваться – он вполне может избежать травм, грамотно «встретив» стену подпружиненными ногами. И все же больше здесь зависит от самой трассы и особенно от действий страховщика. Вообще правильные действия страховщика в самых различных ситуациях – результат хорошего обучения и постоянной практики.

В целом, если трасса и страховка организованы грамотно, а страховщик достаточно квалифицирован, риск таких ударов о стену невелик.

Наконец, падение на маты при боулдеринге. Нештатная ситуация здесь может возникнуть либо при дефекте мата (разрывы, трещины, неровности, резкие изменения плотности и т.п.), либо при неудачном положении тела при приземлении (неконтролируемое вращение, падение вниз головой, падение на руки и т.п.). Кстати, техника падения на мат – отдельный навык, чему вообще-то должны учить при первом посещении скалодрома. Дефекты матов легко контролируемы и исправимы администрацией скалодрома, а вот неудачное падение – элемент случайности и свести этот риск к нулю не получится. Можно быть всегда готовым к срыву, быть готовым мгновенно группироваться и приземляться правильно – это при срыве, а если же говорить о произвольном спрыгивании – здесь все проще – ведь скалолаз всегда сможет сделать 2-3 перехвата вниз, чем существенно уменьшит высоту последующего спрыгивания, либо вообще спуститься до земли лазанием.

Одним словом, если с матами все нормально, а скалолаз умеет правильно спрыгивать или срываться – риск травмирования при приземлении также невелик, но он выше, чем при наступлении других причин, описанных выше, т.к. невозможно всегда контролируемо срываться с боулдеринговой трассы.

Заметим, что нештатных ситуаций, в т.ч. таких, которые практически невозможно контролировать, хватает во многих очень широко распространенных видах спорта: летящая в лицо шайба, столкновения и падения футболистов, падение при спуске с горы на беговых лыжах, поломка спортивного снаряда при выполнении упражнения (акробатика, спортивная гимнастика, батут, велоспорт и т.п.), про контактные единоборства и говорить нечего. Если же обратиться к видам спорта, традиционно причисляемым к экстремальным (хотя это все субъективно, ибо граница экстремальности у каждого своя), то они намного опаснее. Альпинизм, спелеология, водный сплав, дайвинг, парашютный спорт, паркур и т.д. – все эти виды спорта изобилуют либо неподдающимися контролю природными факторами, либо слишком высокой ценой ошибки при малейшей ошибке спортсмена.

Повседневная практика тренировок и соревнований

Итак, с нештатными ситуациями все понятно. Но, кроме того, в каждом виде спорта есть риск обычного, «стандартного» травматизма. Назовем его тренировочным. Речь о том, что при выполнении тех или иных характерных для какого-либо вида спорта упражнений, движений, приемов возникают определенные нагрузки в мышцах, костях, связках. Эти нагрузки могут накапливаться и в итоге вылиться в какое-то заболевание или синдром. Либо они могут сразу в данном конкретном случае привести к травме. Кто-то после ста удачных падений с боулдеринговой стенки почему-то вдруг подворачивает ногу при абсолютно стандартном приземлении на идеальные маты. Кто-то перенапрягается на трассе и дело кончается вывихом плеча. Распространены травмы коленей, самых разных связок, суставов пальцев, голеностопа. Эти травмы не имеют какой-то особой специфики в сравнении с другими видами спорта. То есть, конечно, в скалолазании есть некие характерные тренировочные травмы, но они есть в любом виде спорта, включая и такие «лайтовые» виды, как бег или плавание. И профилактика таких травм традиционна – хорошая разминка и заминка, закачка рискованных областей, фокус внимания при выполнении движений, чувство меры при тренировках и на соревнованиях. Здесь скалолазание точно ничем не выделяется на фоне других видов спорта.

Что говорит статистика

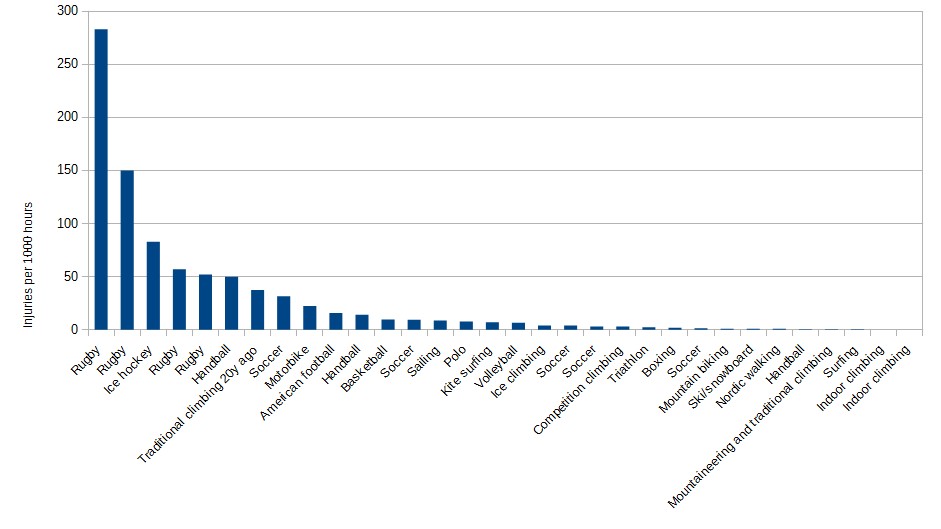

Все вышеприведенные рассуждения, безусловно, логичны, а также для многих могут выглядеть убедительно. Однако реальную картину может дать только статистика. К сожалению, нам удалось найти очень ограниченные данные, отражающие уровень травматизма в скалолазании по сравнению с другими видами спорта. По сути, лишь одна статья, заслуживающая пусть не доверия, но внимания, и претендующая на большую выборку данных – это публикация 2010 г. в международно признанном швейцарском журнале “Sports medicine” “Evaluation of Injury and Fatality Risk in Rock and Ice Climbing” («Оценка риска травмирования и смертельных исходов в скалолазании и ледолазании»). В этой статье проанализированы данные по травматизму в разных видах спорта, основанные на сотнях публикаций разных авторов. Т.е. исследование является не строго научным, а реферативным. Тем не менее это единственное, что удалось найти из более-менее приличного, где предметом исследования является именно скалолазание. При оценке риска травм используется общепринятый показатель «количество травм на 1000 часов занятий» или Injury Rate.

Как видно из этого графика, самым травмоопасным спортом является регби. Мы не знаем, почему на этом графике некоторые виды спорта указываются несколько раз (возможно, есть разница по полу, или по сезону, или по признаку профессионалы – любители). Но в целом мы видим тенденцию, и она показательна: скалолазание в зале – в самом конце списка. При этом там же находится «mountaineering and traditional climbing». Возможно, под этим понимается упоминавшийся выше «трэд» или традиционное скалолазание сегодня. Обращает также на себя внимание расположившееся на 7-ом месте «традиционное скалолазание 20 лет назад», которое тогда было на несколько порядков травматичнее, чем сегодня. Да, технологии безопасности идут вперед. Можно по-разному воспринимать надежность этих цифр, но, однако, сложно отрицать статистику: скалолазание сегодня на порядок безопаснее многих других видов спорта, включая игровые. Кроме того, многие источники по крайней мере сходятся на следующей цифре: частота травм в скалолазании в зале составляет 0,02 травмы на 1000 часов занятий (футбол 7.21, дзюдо 4.82, баскетбол 4.31). Запомним эту цифру. Когда кто-нибудь скажет, что скалолазание – это опасно, можно задать вопрос «а что не опасно?» и сравнить названный вид спорта по Injury Rate.

Сколько стоят занятия скалолазанием

Бытует мнение, что занятия скалолазанием – это дорого. Давай рассмотрим этот вопрос и сравним с другими видами спорта. Для этого для начала разберемся, что значит – расходы на занятия видом спорта. При этом постараемся взять для сравнения как популярные виды спорта, так и близкие нам по духу, т.н. outdoor. Кроме того, ценовой анализ проводился в октябре 2022 года, поэтому нынешние цены могут отличаться, но сравнительные характеристики будут видны достаточно явно.

Итак, какие расходы будем учитывать:

- покупка минимально необходимого снаряжения среднего ценового диапазона. Что это значит? То, без чего вы не сможете заниматься этой активностью. Например, наиболее демократичный бег обязательно предполагает спортивную обувь – это не только вопрос комфорта и результатов, но и безопасности. Так что кроссовки посчитаем. А вот все остальное не будем брать в расчет – в конце концов бегать можно в чем угодно, пострадать от неудачной одежды может в основном комфорт.

- аренда спортивного снаряда/сооружения/зала (если это необходимо, конечно). При этом по возможности будем брать цены, опираясь на Калужскую область. Посчитаем стоимость аренды за месяц, но с учетом покупки самого выгодного абонемента, например, на 1 год.

Таким образом, в сравнение войдут расходы на минимально необходимое снаряжение + аренда за 1 месяц.

Что считать не будем:

- аренда снаряжения;

- расходы на поездки, хотя понятно, что во многих видах спорта они неизбежны или крайне желательны;

- обучение. Разумеется, вначале многие виды спорта предполагают хоть какое-то обучение, но, строго говоря, можно и самому освоить. Правда, это займет намного больше времени и качество тоже пострадает.

Скалолазание, боулдеринг

- Скальники среднего уровня 12 000

- Мешок для магнезии 1 000

- Магнезия 300

Итого 13 300

Веревку и обвязку не берем, т.к. при лазании на скалодроме первое время вполне можно лазать без страховки на невысоких стенах. Одежду тоже не принимаем в расчет – лазать можно в чем угодно.

Стоимость самостоятельного посещения на скалодроме «Массив» при покупке абонемента на 15 посещений 5400, т.е. 360 руб. за 1 посещение. При занятиях 2 раза в неделю или 9 раз в месяц это обойдется 3240 руб.

Горные лыжи

- Горные лыжи 60 000

- Горнолыжные ботинки 35 000

- Горнолыжные палки 3 000

Итого 98 000

С тяжелым сердцем не включаю в перечень маску, шлем и специализированную одежду, т.к. без всего этого кататься можно, хоть и нежелательно, и неудобно.

Стоимость скипассов в Квани была в прошлом сезоне, кажется, такова: 50 руб. за 1 подъем по будням, 100 - в выходные, 130 - в праздники, включая длительные новогодние каникулы. Пусть будет по 10 спусков за 1 посещение, 1 раз в будний день и еще 1 раз в выходной. Т.е. 500+1000=1500 руб. в неделю или 6000 в месяц.

Бег по асфальту и кросс

Кстати, кроссом называют бег по пересеченной местности. Здесь считаем только стоимость кроссовок.

Фитнес-зал

Имеются в виду тренажеры и различные групповые кардио-программы. Из снаряжения опять же берем в расчет только кроссовки среднего уровня. Для цены абонемента взяли стоимость посещения при покупке годового абонемента в Атмосферу без бассейна.

Бассейн

- Плавки/купальник 3 000

- Очки 2 000

- Шапочка 1 000

Итого 6 000

Для расчета абонемента взяли дворец спорта Центральный.

Беговые лыжи

- Лыжи 20 000

- Ботинки 20 000

- Крепления 6 000

Итого 46 000

Большой теннис

- Ракетка 15 000

- Кроссовки 13 000

Итого 28 000

Аренда зала в Калуге составит примерно 1300-1500 руб. в час, но ведь это – на двоих. Допустим, 700 руб./час на 1 чел. Пусть тренировка длится 1 час, 2 раза в неделю. Тогда 1400 в неделю или 5600 в месяц.

Велосипед

Мало-мальски приличный MTB сейчас может стоить порядка 40000 руб. Остальное снаряжение, как правило, требуемое велосипедисту, типа очков, шлема, перчаток и т.п., отметаем, как необязательное.

Итоговая таблица

| Вид спорта | Снаряжение, руб. | Аренда зала/сооружения, руб. в мес. | Итого |

|---|---|---|---|

| Фитнес-зал | 8 000 | 1 790 | 8 000 |

| Бассейн | 6 000 | 2 160 | 8 160 |

| Бег по асфальту | 10 000 | - | 10 000 |

| Кросс | 13 000 | - | 13 000 |

| Скалолазание | 13 300 | 3 240 | 16 540 |

| Теннис | 28 000 | 5 600 | 33 600 |

| Велосипед | 40 000 | - | 40 000 |

| Беговые лыжи | 46 000 | - | 46 000 |

| Горные лыжи | 98 000 | 6 000 | 104 000 |

Итоги

I место

Самыми демократичными видами спорта заслуженно стали фитнес-зал и бассейн. Сюда же причислим беговую активность. Там, хоть снаряжение и немного дороже, зато не требуется никакой аренды и уже месяца через 3 после начала занятий занятия бегом станут самой недорогой активностью.

II место

Скалолазание! Да, вложив 1 раз около 12000 руб. в скальную обувь, вы сможете на сумму порядка 3000 в мес. заниматься этим видом спорта круглый год. Подороже, конечно, чем бег или фитнес, но разве можно это сравнить? Добавите 5-6 тыс. – и обеспечите себя лазанием с веревкой.

III место

Велосипед и беговые лыжи. Да, формально стоило бы присудить победу теннису, но больно уж дорогая у них аренда корта, тогда как для лыжника или велосипедиста все бесплатно. Зато есть ограничения по сезону.

Ну и напоследок хочется сказать, что вряд ли правильно ограничиваться только одним видом активности. Скалолазание – очень гармоничный вид спорта, но все же работает на сокращениях мышц. Для расслабления можно порекомендовать дополнить активность плаванием или йогой, а для кардио-нагрузок – бегом. Но все, конечно, очень индивидуально.

А где же, спросите вы, пресловутый альпинизм? Его здесь нет и быть не может. Потому что ценник там абсолютно неограничен и слишком уж много факторов, влияющих на стоимость. Кроме того, для занятий альпинизмом обязательно ехать в горы, а это дополнительная немаленькая статья расходов. Вообще из традиционно причисляемых к экстремальным (зачастую незаслуженно) видов спорта в список попали, кроме скалолазания, только горные лыжи. Можно добавить, конечно, парашютный спорт, виндсерфинг или что-то подобное, но, там все намного дороже. Вообще наиболее демократичный из экстремальных видов спорта – паркур. В нем точно не потребуется ничего, кроме кроссовок. Но именно паркур является реально экстремальным, и травматизм в нем очень высок.

Историческая справка

По материалам статьи на сайте https://climbingpro.ru

История становления скалолазания охватывает десятки достижений первопроходцев, усердие которых позволило указанному виду активности занять свою нишу в линейке спортивных дисциплин. Первоначально скалолазание было задумано в целях повышения скальной подготовки альпинистов, в частности, для усиления качества их тренировок, а также выработки скорости и выносливости. Покорение скальных рельефов в контексте спортивной борьбы возникло в конце 19-го века. Сперва скалолазание получило известность в Германии, Великобритании, Шотландии, Австрии, Швейцарии, позже – стало чрезвычайно популярным в России (Красноярские столбы) и США (в национальном парке Йосемити). Экстремалам-скалолазам того времени приглянулись несколько подходящих для лазания горных районов Европы – итальянские Доломиты, британский Озёрный край и Эльбские песчаниковые горы в Германии. Путь к вершине скал проделывали известные пионеры-скалолазы – британец Уолтер Смит совершил соло-восхождение на «Затылочный обелиск», Оуэн Джонс покорил «трещину Керн Ноттс», немец Вольфганг Гюллихе первым в мире прошел «Юбилейную трещину». Ближе к концу 1880 года Англия первой официально признала скалолазание спортивной дисциплиной. Это признание спровоцировало всплеск интереса к скалолазанию – совершенствовалась техника спортсменов, увеличивались уровни сложности трасс, повсеместно открывались спортивные центры, разрабатывались организационные правила для первых соревнований. К 30-м годам XX века скалолазание вышло на международную аренду, только в Европе насчитывалось около двухсот специализированных спортивных школ.

Первые отечественные упоминания о скалолазании датируются 70-ми годами 19-го столетия, когда в окрестностях Красноярска получил необычайную популярность столбизм – особенный вид любительского подъема на вершины Красноярских столбов. Вскоре он приобрел спортивное выражение именно в виде скалолазания.

В 1947 году заведующий учебной частью кавказского альплагеря «Молния» Иван Антонович организовал первый в своем роде турнир по скалолазанию среди инструкторов-альпинистов – упор был взят на трудность и скорость прохождения скальных трасс. Таким образом, месторождением спортивного скалолазания можно смело назвать альплагерь «Молния», расположенный в районе Домбайских скал на Западном Кавказе. Именно И.И. Антонович провел полноценное соревнование с четко прописанной программой, детальными правилами игры, а также положением о награждении победителей и ценными призами. В дальнейшем развитие советского скалолазания шло семимильными шагами: в 1955 году прошел чемпионат страны на Крестовой горе в Крыму, а в 1986 году – в Ялте разыгран первый негласный кубок Европы.

Ближе к концу ХХ столетия проведены первые мировые турниры – в 1988 году разыгран Кубок мира по скалолазанию (с 1991 года проходит по нечетным годам), а в 1992 году – Швейцария принимала Первенство мира среди скалолазов-юниоров. В 1999 году впервые состоялся Кубок мира по боулдерингу, а в 2001 году этот вид скалолазания официально включен в программу мирового чемпионата. На правах первопроходца в 1994 году в России создана Федерация скалолазания, а в 2007 году 68 стран вошли в Международную федерацию спортивного скалолазания (в настоящее время в IFSC состоят 76 стран-участниц). Наша страна продолжает лидировать и по количеству профессиональных школ скалолазания, и по частоте проведения крупных соревнований. Ежегодно организуются Чемпионаты страны и скалолазные юношеские старты, а также многоэтапный Кубок РФ, разыгрываемый в разных возрастных группах. Скалолазание приобретает все большую популярность. Некоторые страны целенаправленно включают эту дисциплину в школьную программу, чтобы уже с малых лет приобщать детей к спорту. Более того, внедряются спецпроекты по скалолазанию для маломобильных лиц, желающих реализоваться в активных видах спорта. Сегодня по всему миру насчитывается около 3 тысяч природных районов для занятий скалолазанием, а также открыты десятки тысяч скалодромов (стационарных и мобильных) для оттачивания навыков на искусственно созданном рельефе. Систематически обновляются правила скалолазания, совершенствуются техники покорения скальных рельефов, ставятся новые рекорды по прохождению маршрутов повышенных уровней сложности – все это говорит о том, что скалолазный спорт набрал максимальные обороты и не планирует останавливаться на достигнутом.

Роман Савицкий, специально для ФСКО, 2025